Краевед Никита Салов раскрыл тайну названия Актобе

«Мы ищем тех, кто мог бы проводить экскурсии на казахском языке».

Ранним воскресным утром корреспондент «Актобе Таймс» прогулялся по Жилгородку вместе с Никитой Саловым - коренным актюбинцем и экскурсоводом. Он рассказал о своём увлечении, о первых улицах города, о судьбах людей и о том, почему воспоминания и старые здания важны для будущего.

«АТ» продолжает цикл интервью с любителями и исследователями истории Актобе. На этот раз нашим собеседником стал Никита Салов - увлечённый исследователь городской истории и по совместительству экскурсовод.

Об экскурсиях

«Мы уже провели пять или шесть экскурсий по старой части Актобе, и многие просят провести прогулку именно по Жилгородку. Я сам здесь вырос, и поэтому особенно приятно это делать.

Увлечение началось с того, что я стал изучать историю своей семьи: как минимум, четыре поколения моих предков жили в Актобе. Неминуемо увлёкся и историей города.

Позже у меня появилась книга Фёдора и Юрия Тарасенко «Город. Годы. Люди. Жизнь». Фёдор работал журналистом в советское время, Юрий - насколько знаю, был корреспондентом или редактором на «Рике». Его отец описал историю с 1869 года, со времени основания укрепления, и до 1920-х. А Юрий продолжил дальше. Получилась настоящая летопись».

Никита Салов провёл уже 6 экскурсий - по старой части Актобе и по Жилгородку.

О необходимости экскурсий на казахском

«Мы ищем тех, кто мог бы проводить экскурсии на казахском языке. Люди обращаются, спрашивают, хотят прийти, и хочется донести историю до большего количества слушателей.

Но у меня есть основная работа, а экскурсии - это скорее хобби. У меня только выходные для того, чтобы всё успеть. Всё равно много желающих: были гости из других стран, из России - из Петербурга, Перми».

Воспоминания школьных лет

«Я учился в 16-й школе: от звонка до звонка. За Домом культуры химиков (нынешняя филармония) стояла статуя Ленина. Сейчас там памятник жертвам репрессий. Удивительно, как всё складывается: сначала Ленин, с которого, по сути, начались репрессии, а теперь там памятник жертвам этих репрессий».

Демонстрация в старой части города, начало 70-х.

Трагичная история Жилгородка

«У Жилгородка интересная и в какой-то степени трагичная история. Многие говорят, что его строили немецкие военнопленные. Это не совсем так. Строительством завода и жилой инфраструктуры занималось ведомство НКВД. Кроме военнопленных здесь, трудились ссыльные и осуждённые.

Большое влияние на этот район оказал архитектор Фёдор Амурин. Информации о нём крайне мало. Известно, что он окончил Ленинградский архитектурный университет. Видимо, в рамках ссылки или осуждения, Амурин отбывал свое наказание в Актобе, проектируя этот район. Это похоже на правду, потому что здесь чувствуется влияние западной архитектуры.

Я нашёл карточку: Фёдор Амурин репрессирован в 1937 году из Москвы. Очень похоже, что это тот самый человек. Больше данных о нём нет: почему именно так строил, в каком стиле. Думаю, в 40-х он строил дома до ДК Металлургов (улицы Кошевого, Вавилова, Чернышевского). Дальше, за Домом металлургов - это уже постройки 1950-1960-х годов».

О заводе и районе

«Территория Жилгородка была полями. До революции переселенцы, жившие в старой части, засевали здесь хлеб и другие культуры.

С началом коллективизации землю забрали колхозы. В 1940-х начали строительство АЗФ. И руководство города принимает решение, что рядом с заводом будут жить рабочие. Почему так? Потому что старая часть очень далеко, восемь-девять километров. С точки зрения логистики, это неудобно. А здесь - завод и первые бараки прямо рядом.

Когда строился АЗФ, руководители завода, верхушка, жили на улице Белинского. Там были красивые коттеджи в западном стиле. Сейчас большинство перестроено, но один, синего цвета, сохранился.

В Жилгородке, как и в старой части, всегда было зелено. Сейчас в городе почти не осталось таких мест. Особенно заметно, когда приезжаешь сюда из Батыса. Здесь до сих пор стоят деревья, посаженные в 60-х».

1 августа 1953 г. Воспитанники школы ФЗО Завякин и Бисенов. На фоне ДК Металлургов.

О планировании города

«Район «Электрон» появился в 1960-х, здания вокруг акимата - в 70-х, пересечение Абилкайыр хана и Молдагуловой - это уже 80-е.

В конце 80-х и 90-х город окончательно сошёлся после строительства 11-го микрорайона.

Я такого планирования города нигде не видел. Обычно есть центр, и от него растёт город. А у нас сначала старый центр, потом - Жилгородок, в 40-60-х активно застраивавшийся. И в итоге центр сместился».

Об истоках Актобе

«До основания укрепления, в середине XV века, Золотая Орда распалась. На её месте образовались Астраханское, Сибирское, Ногайское ханства и государство Шайбанидов.

Первое упоминание о родах Тама и Табын на этой территории относится к 1505 году. Когда царские войска пришли на Актюбинские холмы, султан рода Арынгазиевых подтвердил: здесь испокон веков жили представители этих родов.

Откуда название? Это место захоронений. Люди приносили сюда камни. Со временем камни рассыпались и оставляли белые следы от извести. «Ақ төбе» - тюркское наименование. В русском документообороте закрепилось как «Ак-тюбе».

Позже, в 1891 году, город получил статус уездного и стал называться Актюбинском».

О старой части города

«Город возник со старой части. Первая улица - Гарнизонная. Её пересекает нынешняя улица 30-летия Независимости Казахстана. Раньше она называлась Старожительская. Там селились первые переселенцы.

Вообще первые жители - это те, кто служил в гарнизоне укрепления и остался здесь жить. Многие умерли зимой 1869-1870 годов из-за суровых условий. Гарнизонная - это улица тех, кто выжил и остался. А Старожительская - тех, кто приехал позже.

Местное население, когда пришёл гарнизон, откочевало в сторону Уральска. Остался только род Арынгазиевых. Это больше был договор между Арынгазиевыми и царской администрацией. Правая часть от Илека отходила им, а по правой стороне предместья двух холмов (Большого и Малого) достались гарнизону.

В старой части города уже в начале XX века были заводы, два кинотеатра, купеческие лавки, гостиницы. Можно сказать, что полноценный малоэтажный город.

Нынешний Драмтеатр стоит на месте бывшей церкви, которую снесли в 1937-1938 годах.

Железнодорожный вокзал тоже интересный. Само здание 1905 года не сохранилось, но осталась инфраструктура: казармы, почтовые отделения по обе стороны путей, водонапорная башня тех же времён. Можно даже увидеть старые булыжники тех времён».

Вид с телевышки в сторону АЗХС (приблизительно 1970-ые).

О развитии города

«Удивительно, что в советское время в Актобе появлялись такие объекты, как планетарий или телевышка. Не столица, не мегаполис, но проекты были амбициозные. Если бы не 90-е, многое бы, мне кажется, удалось реализовать.

Я был в Уральске. Там очень много сохранили старых зданий, в наше время их хорошо восстановили, и вот поэтому советую побывать там. Очень хочется, чтобы в Актобе сохранялся исторический облик, и опыт Уральска в этом плане был бы нам полезен. Если бы город развивался последовательно, без массовых переселений, больше бы сохранилось исторических зданий.

Считаю, что история области изучается хорошо, а вот история города чуть подзабыта. Но придёт время. Когда исполнится 165 или 200 лет, интерес к ней возрастёт. Так в истории всегда. Людям интереснее, что подревнее. Сейчас мы относительно близки к этому времени.

Хотелось добавить, что снимки Актюбинска с советского периода до нас дошли благодаря фотографам Сегедину Р.А. и В. Гончаруку. Кроме того, большое количество архивных фото предоставлены на сайте myaktobe.kz».

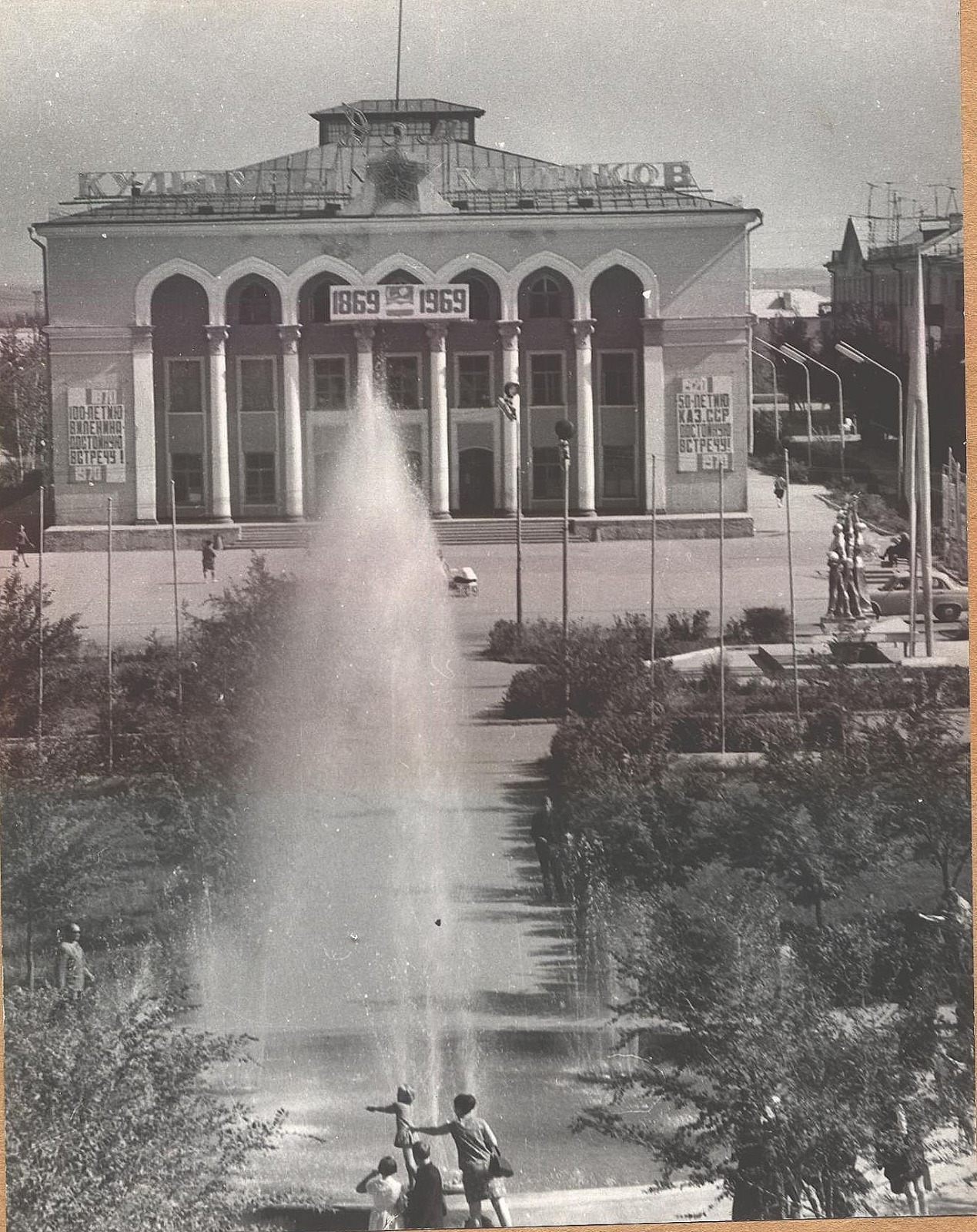

ДК Химик, 1969 г.

ДК Металлургов, 1953 г.

Вниз по ул. Шернияза, 1963 г.

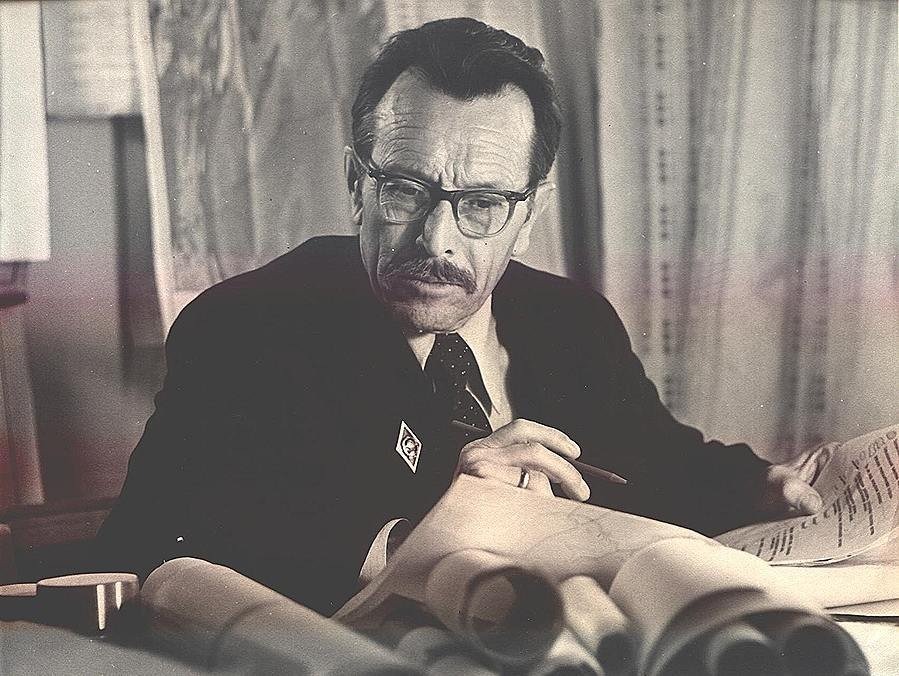

Фото известного актюбинского фотографа и геолога Ростислава Александровича Сегедина, внёсшего неоценимый вклад в изучение региона.